|

山手通り

(平成19年4月)

早めの昼食を摂ると自転車に乗って曳舟川交差点で明治通りに出て水戸街道を越し百花園裏を走り白鬚橋まで来たら丁度2kmだった。今日も天気の変わり目で南風が強かった。帽子を手で押さえながら隅田川を渡って右に曲がり石浜神社(真崎稲荷)前を通り左に入り交番角を左に曲がると右にJR貨物の隅田川貨物駅を過ぎると左が昔の山谷で右がJR南千住駅への広い通りを横切りそのまま進むと昭和通りから日光街道になる大関横丁になる。

信号は変わってしまったので明治通りを内側の歩道に代え日光街道を横切り常磐線ガードまで来ると又しても信号待ちになってしまったので、予定していた道順を変えて高架下に沿って走ると突き当たりになったので右に曲がり高架下をくぐり直ぐ左に曲がり反対側の高架沿いに走り、線路が見え始め、踏切があったので渡ったが、田端へ行く貨物線で踏切の上を常磐線が走り三河島駅に向っている。

道路をクランクのように曲がり、新交通(来年3月開通)の走る西日暮里駅下の尾久通りに出て左折するとJR西日暮里駅前で、信号を渡って急坂を上ると視界の利く田端操車場上だった。左には与楽寺児童公園、右は東北本線が向こうに別れ真下を山手線・京浜東北をその間を高架で東北新幹線、新幹線の引込み線。東北本線と崖下までは、その空間が操車場や線路で尾久駅まで半分以上は昔のままのJRの私有地で、鉄道ファンなら1度ならずも何度も足を運んで自慢の写真を撮りに出かけた事があるでしょう。

田端駅の真上は田端1丁目で短いが桜並木になっていて今は花も散って葉桜だが満開の時にはさぞかし綺麗に咲くのだろう。桜並木を抜けて急坂を下ると駅入口で、更に進むと動坂から来て明治通りに抜けられる道が下を通る橋の名前は東台橋、更に500mも行くと山手線が下を走る富士見橋がある。

S字にカーブして出てくると道は倍以上に広がり、左に明治38年11月1日築地A14番館(宣教師館)を校舎とした発足した女子聖学院が2年後に当地(中里村)に移設したが、中学校・高等学校教室建替え工事が行われており西ヶ原1の交差点で本郷通りに合流する。

合流した左角には旧古河邸で昭和34年4月東京都が管理する事になり、旧古河庭園として一般公開された。その面積は30,780㎡で英国風古典様式の本館を中心に、前庭は欧風花壇と池泉回遊式日本庭園で造られている。本館及び欧風花壇は英国人ジョサイア・コンドル博士の設計で大正6年に竣工された。日本庭園は京都の庭師、植治の設計施行で心字池を中心とする池泉回遊式で、和洋の様式が調和が調和した文化財の価値があるといわれるが、大人150円という入園料を払って大勢の人々でごった返していた。

微かに飛鳥山公園が見える辺りには、体育館や消防署、紙の博物館が右にある。ここで近道をして左に入り4mソコソコの道を下り始めると都電の線路があり左側は西ヶ原駅で横切ると一気に下り坂は勾配がきつくなり、左側が西ヶ原、右側が滝野川の町名だが下った分きつい坂が待っていた。坂を上ると明治通りで上を高速中央環状線がある国道17号線一つ手前の信号だった。

信号で渡るとそのまま行くと17号線に出た。二段になった高速道路は5階建てか6階建てのビルが連なったようで反対側の空は全く見えない。左にカーブする辺りが滝野川ICで、その先には埼京線が道路下を走り、高速5号線と合流する部分が見えると、右に入る旧中仙道の表示板と旧板橋宿、3階建てのビル角のガラスで覆われた掲示板には旧板橋警察署のきりえ(佐藤廣士)の説明書きには、江戸から1番目の宿場で中仙道を下って来た人や荷物は江戸へ中仙道へ旅立って行った。

宿場は南から平尾宿・中宿・上宿で構成され、本陣1軒・脇本陣3軒・旅籠屋54軒 があった。この地点は昭和8年新中仙道が開通するまで中仙道と川越街道の分岐点であった。

中に入ってゆくと両側に商店が並び老若男女がそぞろ歩きで、自転車に乗った私は迷惑者といいたそうな顔に見えたが、それでもすれ違う自転車は多かった。右側には如意山観明寺があり両脇に石の門があって塀には附近説明板が立ち(板橋宿・加賀藩下屋敷・如意山観明寺・近藤勇と豊田家・いたばし七福神)、そして、きりえの写真(1・板橋、2・旧新藤桜、3・花の湯、4・如意山観明寺、5・旧高砂座、6・脇本陣豊田家、7・旧豊島郡役所、8・旧板橋警察署)。

如意山観明寺の中へ入って行くと左に庚申塔と説明板、正面の赤門を潜り右に水盤舎、会館、左にお堂と石仏や一番奥に本堂。出てくるとお風呂屋さんが右側にあり煙突には“花の湯”と読めた。下り坂の道は右にカーブして勾配がきつくなると右の駐車場隣には3階建ての板橋区立の板橋地域センター、いたばし観光センターの和風建物がある。いたばし史跡観光案内や中仙道板橋宿観光案内板が並び、更に下ると一層にぎやかくなる。

右には成田山新勝寺の末寺の遍照寺がある。この寺は江戸時代大日山と号し、区内唯一の天台宗寺院だったが、明治4年廃寺となり明治14年旭不動堂と称して成田山新栄講の道場となり、昭和22年真言宗の寺院として復活。寛政10年(1798)建立の馬頭観音と宿場馬を精巧に模倣した駅馬模型に名残をとどめるだけで、境内には宿場時代の馬つなぎ場で幕府公用の伝馬使う囲馬、公文書伝達の立馬、普通継立馬などがつながれていた。

甘味処には若い女連、店先の緋毛氈の縁台に腰掛け楽しそうな会話が聞こえ来そうだった。 遊戯施設の“やすだ”前の100円ショップを通り過ぎると道は右にカーブしながら勾配がきつくなると右角のライフの角を右に折れると坂の途中左に“文珠院”(真言宗豊山派・幡場山大聖寺、本尊・文珠菩薩)という出世寺とも呼ばれている。戻り角の下り坂を250mも行くと名高い石神井川だが、ここに日本橋から10粁642米という標識が立っている。

また橋の横には隠れるように説明板もあるが、橋は板橋と称し、地名はこの板橋に由来するといわれている。板橋の名称は古くは鎌倉室町時代に書かれた古書の中にも見える。江戸時代に中山道の宿場になり、明治22年市制町村制が施行すると町名となり昭和7年東京市が拡大すると板橋区が誕生すると板橋の名称が採用された。橋は黄土色に塗られ周りの景色に溶け込んでいて違和感は感じない。ここに日本橋から10粁642米という標識が立っている。

愛知針灸整骨院、チョンマゲ姿の力士の立体看板の力士料理くらち、などが右側のあって右にカーブし終わると本町にぎわい広場の一角に警視庁板橋警察署板橋本町交番が見え脇には、石碑が建ち中仙道板橋宿・ここは上宿と刻してあった。

広場の一角には櫓が建ちトビラに銅版画が2枚貼ってあって“江戸名所図絵”で乗蓮寺・相生杉、女男松と板橋宿の町人の様子が刻されている。

少し上り坂になった信号下には史跡”縁切榎”(板橋区の登録文化財)がマンションと道路に挟まれて立っている。江戸時代には旗本近藤登之助の抱屋敷があり、榎と槻の古木があり何時しか榎が縁切り榎といわれだし、嫁入りの時には縁が短くならぬようにと下を通らなかったといわれた。榎の奥には祠も祀られお賽銭箱も置かれている。

脇の道路のT路地突き当りには公文書館がある。旧中山道はここから250mも行くと環七になり、更に突き進むと国道17号線と高速5号線が分かれる地点まで来ると清水町交番角に出て、ここから17号線の上り車線を都心方面に向う。

交差する主な交差点と道路

| 1.仲宿(なかじゅく) |

中山道(国道17号線)及び(東京都道420号鮫洲大山線) |

| 2.熊野町 |

川越街道(国道254号線) |

| 3.要町1丁目 |

(東京都道441号池袋谷原線) |

| 4.南長崎1丁目 |

目白通り(東京都道8号千代田練馬田無線) |

| 5.中落合2丁目 |

新目白通り(東京都道8号千代田練馬田無線) |

| 6上落合2丁目. |

早稲田通り(東京都道・埼玉県道25号飯田橋石神井新座線) |

| 7宮下大久保通り. |

(東京都道433号神楽坂高円寺線) |

8.中野坂上

|

青梅街道(東京都道・埼玉県道4号東京所沢及び東京都道5号青梅線) |

9.清水橋方南通り

|

(東京都道432号淀橋渋谷本町線及び(東京都道14号新宿国立線) |

| 10.西新宿4丁目 |

水道道路(東京都道431号角筈和泉町線) |

| 11.初台 |

甲州街道(国道20号線) |

| 12.富ヶ谷 |

井の頭通り(東京都道413号赤坂杉並線 |

| 13.神山(東大裏) |

航研通り |

| 14.渋目陸橋 |

旧山手通り |

| 15.淡島通り |

(東京都道423号渋谷経堂線) |

| 16.大坂橋 |

国道246号 |

| 17.中目黒立体交差 |

駒沢通り(東京都道416号古川橋二子玉川線) |

| 18.大鳥神社 |

目黒通り(東京都道312号白金台町等々力線) |

| 19.大崎郵便局前 |

放射12号線(東京都道418号北品川四谷線) |

| 20.西五反田1丁目 |

国道1号 |

| 21.大崎広小路 |

中原街道(東京都道・神奈川県道2号東京丸子横浜線) |

| 22.北品川2丁目 |

第一京浜(国道15号) |

| 23.東品川1丁目 |

旧海岸通り(東京都道316号日本橋芝浦大森線) |

24.天王洲アイル

|

(東京都道480号品川埠頭線及海岸通り(東京都道316号日本橋芝浦大森線) |

山手通りイチョウ並木(東京・池袋)

イチョウの木は、都内のいたるところに街路樹として植えられ、葉は扇形で、中央で二つにわかれているので、東京都や大阪府、東大などのシンボルの木であり、その葉は東京都のマークとなり、都営地下鉄の入り口やゴミ清掃車についているので、ご存知の方も多い。

イチョウの木は、1億5千万年前に生息していたことが化石から明らかになっている。中生代に生えていたイチョウは、もっと切れこみがたくさんある葉(多片葉)であることが化石からわかっています。現在のイチョウの葉もこの特ちょうが残っています。

切れ目の全くない葉を全縁葉、切れ込が1つある葉を二片葉、切れ込みが2つの葉を三片葉、

中にはろうと状になった葉があります。これを“ラッパイチョウ”といい、御杖村土屋原の春日神社にある。

葉に種子がついた“御葉付きイチョウ”も多片葉の一種類で、このような“多片葉”は太古のイチョウの特ちょうで、現代のイチョウも古い時代のイチョウと同じ特ちょうを持っていると考えられ、“生きた化石”ともいえる。

この御葉付きイチョウ(雌の木)の大きさは幹の周囲が33㍍、高さ35㍍もあり、手前には銀杏(ぎんなん)のできない雄の木がある。

5千万年前は最盛期で、世界中どこでも自生していた。しかし、氷河期に入り比較的暖かかった中国を除いて、イチョウの木は絶滅した。

日本へは鎌倉時代に伝わったようで、青桐と同じように火に強く、江戸時代には火事に備えて寺や神社によく植えられたために、東京ではイチョウの木が多い。鎌倉の八幡宮のイチョウは、樹齢千年といわれているのが、渡来してすぐ植えられたものと思われる。

イチョウもギンナンも漢字で書けば、同じ“銀杏”です。イチョウの葉のことをその形から中国語で“鴨脚”

(ヤアチャオ)といい、そこから日本語のイチョウになった。ギンナンの方は、“鴨脚”では雅さにかけるため、銀杏(ギンキョウ)と呼ばれ、宋音でギンアンと発音するので、そこから日本語のギンナンになった。

中国では、成長が遅く祖父の代に植えて孫の代に実を結ぶことから「公孫樹」という別名もあり、今では

“銀杏”が一般的に使われて、ギンナンの実のことを“白果”というので、“白果樹”とも呼ばれる。

イチョウは1科1属1種、雌雄異株で、勿論ギンナンは雌の木にしかなりません。挿し木でもつくたいへん繁殖力のある木で、札幌の北大付属植物園では、枝が横に広がって生えているのが雌の木で、上に向かって生えているのが雄の木だと説明。

あたり一面に落ちているギンナンは、外国に持っていって植えるので見学者は持ち帰らないで下さい、という立て看板もある。

特に、一本のイチョウの木で葉の形を観察して見ると、種をまいて芽が出てきた幼木には扇形ではなく、四角い二片葉や切れ込みが5つの六片葉がたくさん見つかる。銀杏ができるようになった短枝には、切れ込みがない全縁葉が多く、長枝には二片葉が多いという特ちょうもあり、木の根元から伸びてくる“ひこばえ”の枝にも、多くの多片葉が観察できる。

イチョウは裸子植物(胚珠が子房に包まれていない植物)のイチョウ科の1属1種の落葉高木す。カヤと同じように雄の木と雌の木がある雌雄異体で、雄の木は古木になると枝の基部から乳状の担根体(でんぷんを多く含む乳状の突起)ができる。

これは,雌の木が作ったでんぷんを銀杏(イチョウの種子)として、子孫を増やすのに使い、しかし、雄の木はこの養分をたくわえるだけで、大きく成長したイチョウの木に乳状の突起物があると、雄の木だとわかる。

枝には普通の長枝と、ツクシの筆のような短枝があり、長枝に葉が互生し、短枝に胚珠が子房に包まれた蕾が。5月になると雄の木の短枝と雌の木の短枝に花が咲く。

雄の木の雄花の花粉は風にのって、雌の木の雌花に到着し、受粉すると精虫をつくって受精、9月になると柄のある雌花の先端にある2個の胚珠のうち、一方しか実ができないのが普通。

私たちがよく知っている植物は、花がさいて種子(種)ができ、ワラビのように胞子でふえる植物は葉の裏側に胞子をつくる。門僕神社のイチョウは葉のふちに種子をつける特ちょうがあり、種子植物なのにシダ植物の特ちょうをもっているので天然記念物に指定されている。

イチョウの木の木材は黄白色でやわらかく、ヤニを含まないので建築の材料、彫刻の材料として使われるだけでなく、「頭に良い」と考えられ、その葉が漢方薬として5,000年にわたって利用されている。

また、生命力を支えているといわれるフラボノイドが豊富に含まれ、老人性痴呆症予防、記憶力維持に効果があるということが明らかになって、ドイツやフランスでは、イチョウの葉エキスが30年以上も前に医薬品として認可され、痴呆症の治療に使われて成果をあげている。

肺の働きを高め、尿のコントロール、体力増強にもよい。特にまな板、囲ごの盤、将ぎの盤、そろばん玉として使われ、お寿司屋さんでトロのにぎりを注文すると、イチョウの木でできたうつわの上においてくれる。

銀杏が黄色く色づくと,多肉質の果肉(外種皮)はくさいにおいをただよわせ、果肉が皮ふにふれるとギンゴール酸とビロボールのためにかぶれる。殻(内種皮)はかたく、その中に食べられる実(胚乳)がありる。いって食べたり、茶わん蒸しの具として使われ、生でたくさん食べると銀杏に含まれる青酸成分によって中毒をおこすことがあり、子供は1日に10個以内といわれている。

落ち葉を作物の間にしくと害虫防除の効果があったり、押し葉にして本にはさめば紙魚を防ぐ効果があり、最近では、葉に含まれるエキス成分(フラボノイド)に薬効が認められて、ドイツやフランスに葉を乾燥させて日本から輸出している。

桃・栗3年、柿8年、銀杏○年

いろいろな果樹の生育年数(成木になるまでの間)

| 樹 種 |

イチョウ |

ナシ |

リンゴ |

モモ |

クリ |

カキ

|

ブドウ |

| 生育年数 |

12 |

7 |

9 |

6 |

7 |

9 |

4 |

イチョウは雄の木と雌の木があり、それぞれに雄花と雌花が咲く。雄花は黄緑色のツクシの頭のような房をつけるのですぐ雄花だと分かる。雌花には花びらも萼もなく緑色のつまようじ状をして、種をまいてから木が生長して花をつけるようになるまで、30年もかかるといわれ、俗に、「銀杏は孫子の代に実を結ぶ」とか、「桃・栗3年、柿8年、銀杏○年」。実際には栽培条件にもよりますが、実を結ぶのに最低で12年程度といわれる。

では、花がさく前に雄の木と雌の木を区別する方法は、種子や葉の形で分かるといわれていますが、確実な方法は見つかっていません。そのうえ、種をまいて育てた場合、そのほとんどが雄木です。

銀杏を栽培している農家はこれでは困ります。解決方法として、苗の時期にすべての木に、雌の木の枝を接ぎ木したり、雌の木を挿し木したりして、雌の木の苗を増やす。また、雄の木が近くにないときは風上に雄の木を植える。

ドイツ人の医者、植物学者、旅行家であるエンゲルベルト ケンプファー(Engelbert Kaempfer 1651-1716 日本ではケンペルとオランダ読みする)が、インドネシアの東インド会社を経由して長崎を訪れ(1690-1692)、そこで初めてイチョウの木を見た。

彼は、将軍綱吉に会うため2回箱根を越えた際、箱根の自然を本に書いて世界に紹介した人です。彼の手書きの草稿は、その後、大英博物館が購入し、今はそこに保存され、彼は日本のイチョウの種を持ち帰って、オランダのユトレヒトの植物園に植えた。

その木は現在でも残っているそうですが、ここからヨーロッパじゅうにイチョウの木が広まっていった。ヨーロッパにあるイチョウの木が、日本のイチョウの種から生まれたなんて、知らない人も多いのではなかろうか?

イチョウの木の学名は Ginkgo biloba

と呼ばれます。初めの Ginkgo は、ケンプファーが Ginkyo

を Ginkgo と書き間違えたようです。2つ目の biloba

は2つに浅く裂けた葉という意味で(bi-は2つ、lobaは葉)イチョウの葉の形を表している。

イチョウの木は18世紀の中ごろドイツに移植され、1815年、ゲーテ66歳の時に書いた有名な詩ある。

これは 東洋からやってきて 私の庭に植えられた木の葉です

(中略)

もともと1枚の葉が裂かれて 2枚になったのでしょうか

それとも 2枚の葉が相手を見つけて 1枚になったのでしょうか

私は1枚の葉であり あなたと結ばれていることを

あなたはお気づきになりませんか |

ゲーテは、2枚の葉が割れて1枚につながっているイチョウの葉を男女の愛の象徴とみました。彼は、ハイデルベルグの古城の庭にあった1枚のイチョウの葉をつけて、愛する女性に詩を贈った。当時は珍しいエキゾチックな木だったのでしょう。

首都高速道路中央環状新宿線は、板橋区熊野町から目黒区青葉台までの延長約11㌔にわたり、山手通り(環状6号線)の地下に片側2車線の地下トンネルを建設する工事である。この中央環状新宿線が開通することで既に開通している5号池袋線、4号新宿線そして首都高速3号渋谷と接続し、主要高速道路である中央自動車道、東名高速道路へ直接乗り継ぐことが可能となり、渋滞の解消、第三者の生活基盤に支障の無いように早期開通が望まれている。

車道は4車線で、歩道寄りに荷おろしなどに利用できる停車帯を設け、停車しているクルマがもとで起きる交通渋滞を防ぎ、主要な交差点では右折レーンなどを設け、スムーズに交通を流し、広々した緑豊な歩道はゆとりのある幅になり、自転車通行帯、電線類が地中化される。

道路が二股になる左が仲宿、右が氷川町までくると右側には氷川神社も見える。左は国道17号線で、今日は目的の山手通りの右側へ道を変えた。初めての交差点は仲宿、そして板橋区役所前を通り過ぎると中央環状線が合流し、二段になって見える坂を上ると下を東武東上線が走り、新金井窪橋の坂を下ると道は右の大きくカーブし終わると254号線川越街道とアンダーパスで交わる熊野交差点、上には高速中央環状線と高速5号線が別れ、交差点左にはインターもある。

こうして更に進んで行くが坂を上がれば下ると幾度も繰り返して進むのだが下町育ちの私には、坂といえば橋を渡るとき以外には経験しない。暫くはカーブもなく中落合3㌔東中野4㌔の標識がある辺りから高速の高松インター出口工事が行われている。

そして豊島区の標識があって中央環状地下道は徐々に地下に浸入して行く。軽く左にカーブして要町交差点。その先には高速の排気ガスをまとめて空中に吐き出す四角い50mの高さの煙突が現れる。交差点の辺りはまだ整備が出来ておらず白線の他に赤い三角柱が立ち並び中央線も歩道の境も簡易仕切りしかない。

北池袋から渋谷までの間、池袋・中野本町・新宿南・富ヶ谷の4ヵ所に出入り口が設けられ、また、9ヶ所に換気塔が設置され、地下の排気ガスはここから濾過装置を使って、二酸化炭素を90%、浮遊粒子を80%除去して排出されるため、地上を車が走るより、ずっと環境に優しい道路になるばず。

殆んど平で真直ぐに500mも行くと西池袋インターが地下から口を開けていて車は続々出てきていた。その手前にはコンクリート製の、この後にも何箇所か見かけたが何だかわからない見慣れないものがあった。

この辺りの整備は一番遅れていて歩道になるであろう所は平らにもなっていない凸凹で簡易ガードレールや赤い三角柱にクロと黄色い棒が渡された歩道を走った。北池袋・新宿間が07年12月。新宿・渋谷間は2010年3月末。さらに、地表の仕上げ工事は、地下工事が完了してから行われるので、山手通り自体の工事はそこから1、2年かかる見込みとか。そして西武池袋線の椎名町駅横の坂を上り、そして下り右にカーブすると横断歩道橋があるが、完成時には取り外されなければいいが。

ここいら辺りは左が目白右が南長崎だが道路の中央には大きなコンクリート製の土管が山積みにされて、右にカーブする坂が待っている。坂を下った交差点は南長崎1丁目で相変わらず中央は資材置き場状態で、またまた坂を上り始めた。粗末な簡易ガードレールがゾンザイに置かれている。

坂の中頃には横断歩道橋があり横断幕には山手通り工事中と書かれ左には天祖神社があって、交差点先には2本目の煙突が建っている。そして現れた中落合交差点はアンダーパスになった新目白通りで下り坂になって左にカーブする。

直線道路になると坂は上り始め、一番高い下には西武新宿線の中井駅と妙正寺川が流れと、その先には新宿の高層ビル群がハッキリとに見え下ると信号があり、東京信用金庫中居支店と反対側の駅の建物には六本木まで19分と書かれていた。

緩い坂を420mで早稲田通りとかかれた標識を過ぎ、中頃には3本目と4本目の四角い煙突が建ち、中野区の標識が見えると上落合井2丁目交差点で、そこから歩道は綺麗に整備され建物側に歩行者木が植えられ自転車、そして2車線の車道と将来出来上がると予想される道路環境の見本のような300mがあり標識には初台3㌔、五反田11㌔。

再び黒いアスファルトに戻り、あちらへこちらへと振り回される歩道を通過して、開通した中央環状線のパネル写真と1m足らずのコンクリート製の建造物に地下駐輪場の階段が道路の両側に設置され、左にカーブしながらユックリ坂を上るとJR東中野駅前にやってきた。人も多く山手通りを横断する人の流れも信号が変わるまで途切れる事はなかった。駅の周辺は遠巻きに金網が張りめぐらされている。

坂を下り、なだらかな坂を上る東中野2丁目交差点を過ぎると5本目6本目の四角い排気用の煙突が表れ、そして左にカーブし終わり下りだした中央にはコンクリート建造物があり左には氷川神社、右には三井情報の9階建て建物。更に左にかーぶした一番低地に大久保通りと交差する宮下交差点。

ほんの僅かに離れて桃園緑道が大久保通りに沿って左右に続いている。そして道路はかなりキツイ坂を上がる。ほぼ上がり切った第十中学校との間に白金龍昇宮という小さな祠ががある。ここが中野坂上で四方に高層建物が取り囲み、その下には東京メトロ丸の内線の中野坂上駅もある。両側の歩道には駐輪場への出入口もある。

坂を上がれば下る山の手の道路は、ここでも前後左右に下る。山手通りは上った以上に下り、坂の途中には中野長者橋インターがあり、一車線の道路は中央に出てきて少し離れた所には進入口もある。下を流れる川は神田川そしてまたまた現れるのが排気煙突で7本目8本目だが、その間に渋谷区の標識がある。

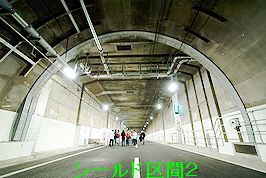

開通前には、中央環状線山手トンネルのトンネルウォーク」は、2007年12月8日(土)・9日(日)の2日間、中野長者橋~東中野シールド~西新宿緊急車両出入口の約3㌔を歩く「中野会場」と、西池袋入口~熊野町JCT~高松緊急車両出入口の約2㌔をを歩く「池袋会場」の2ヵ所で、同時に開催され希望者はインターネットを通じて抽選で選ばれた1万名と、周辺の住民を中心に数万枚配布されたチラシを持参した人々が、トンネルウォークを楽しんだ。

左にカーブしながら坂を下り切ると清水橋で方南通りと交差する。左に行けば右に熊野神社、新宿中央公園から高層ビル群が建ち並ぶオフィス街で北通りを青梅街道や新宿エルタワーへなど新宿駅西口に行ける。

ここからは、また。厳しい坂が待っているし無くなってしまった横断歩道橋を過ぎエネオスのガソリンスタンド前の信号辺りで新宿線は地上にうに出てきて4号線の初台と合流する。左には手に取るように近づいた都庁ビル、歩道脇には東京都交通局渋谷営業所新宿分駐所があり、総則の側壁には造花ががくっ付いたり、周りのビルが高いので道路は益々狭さを増す。

初台の交差点で信号待ちしながら蔽い被さる上を見ると僅かに青空を見るばかりでジャンクションは片手落ちではないかと思わせる都心方面への取り付け道路はなく、首都高新宿線が甲州街道の上を高層ビル群にまっしぐら。

甲州街道の上を走る首都高新宿線とジョイントする、西新宿ジャンクション。このジャンクションは、郊外から首都高中央環状線(路線番号はC2と呼ぶ)と、郊外へはつながっているが、都心から首都高中央環状線へ、首都高中央環状線から都心へはつながっていない。

西新宿ジャンクションは特殊な構造をしている。山手通りの地下を通っている中央環状線の連絡線が南北双方向から急勾配を登り(本線は地下のまま)、高架構造の4号新宿線のさらに上へ取り付く。さらに4号新宿線高井戸方面からの連絡線も4号新宿線本線の上に登り、本線の上層でお互いの連絡線で2層のT字路を形成する。ランプはいずれも急勾配及び半径40㍍の急曲線を有するため、30km/hの速度制限が設けられている。

高架の首都高速4号上に連絡路を重ね、地下にも道路と鉄道が通るという計7層の交差。高低差は52メートルに達し、「世界的にも珍しい立体交差点」。地表から最も高い地上25㍍の連絡路からは都庁など新宿の高層ビル群が一望。新しい夜景スポットになりそうだ。地表部分は国道20号(甲州街道)の側道と山手通りの交差点で、その上を首都高新宿線が走る。地下を京王電鉄の京王新線が走り、さらにその下を中央環状線の本線が交差するという構造。

旧山手通り

青山通りの坂を下ると右にカーブしながら、高速3号線下の六本木通りに合流して明治通りの交差点、東急東横線、JR山手線を過ぎ渋谷駅前になる。ここで左に入り前回どの坂を上ったかと確認のために曲がった。

上りきりると道路が狭くなる道を右に曲がりセルリアンタワー東急ホテル脇に突き当たり左に行き、ホテルに沿って右に曲がると、246号線に出た。左に曲り高速の渋谷IC、そしてマンション建設中の角が旧山手通りの神泉交差点。

旧山手通りに入り300mも行くと左の南平台町にはマレーシア大使館、更に300mも行くと西郷橋、下の道路を左に行くとギニア大使館、反対側には西郷山公園。

西郷山公園は、旧山手通りのほぼ中央に位置し、渋谷区代官山周辺の住民の憩いの場となっている。開園は昭和56年5月28日とまだ日が浅い。名前の由来は、元は西郷隆盛が上京した際

に住めるように弟の従道が土地を購入して用意したものですが、兄の隆盛が西南戦争によって実現せず、従道が別邸として使っていた場所の一部が、地元の住民が呼んでいた通称で、公園の名称となった。

そして向き合うように左に都立第一商業高校、反対側に産業能率大学代官山キャンパス、その奥にはセネガル大使館、教会からは結婚式を終えたカップルや家族と礼服の集団が賑やかに談笑したりして歩道は賑やかだった。

更にこの隣りには菅刈(すげかり)公園があり、そちらも

西郷邸の洋館などがあった場所です。菅刈は古い地名で、江戸時代の武蔵の国、菅刈荘目黒郷の一部でした。この名前は菅刈小学校に残っていて、天気の良い日に代官山をぶらりと散策し公園に立ち寄るもよし。

国道246号線神泉町交差点より代官山・恵比寿方面へ入り、600㍍進んだ右手に、また駒沢道りからは槍ヶ崎(やりがさき)交差点を初台方向に進み、600㍍進んだ左手。電車では東急線代官山駅を出て八幡通りに進み、旧山手通りの代官山交番交差点を右に曲がって500㍍進む左に。

渋谷駅と代官山をを走っている東急トランセというバスと渋谷区が走らせている恵比寿を経由しているハチ公バスがある。

地区計画の目標で旧山手通りは、渋谷区都市計画マスタープラン(平成12年3月)において、渋谷区の中でも良好な景観をもつ道路の一つとして、今後とも現在の良好な沿道景観を維持していくことが掲げられている。

このことから、旧山手通り沿道において、緑と街が調和し、さらに広い空が見える開放的で魅力的な街並み景観を形成するとともに、個性的で落ち着きのある市街地環境の維持、増進を図ることを目的とする。

第一商業を過ぎて気が付いたが、通りに面した大使館がお国柄を出して直ぐに分かる建物が目に入った。エジプト大使館、特に交差点の標識にまでなったデンマーク大使館前などなどと続き代官山交番前交差点に来た。

交差点を過ぎると代官山駅から地下に入った線路が道路の反対側で地上に出て右にカーブして中目黒駅に向っている。見える三叉路交差点は鎗が崎で駒沢通り、左に坂道を下ると恵比寿南という交差点だったが、土地勘のない私には駅が中心と思っていたので合点が行かなかったが、それは個人的なことでどうでもいいことだった。

この道路の下には東京メトロの日比谷線が走り恵比寿駅がある。そして右にはJR恵比寿駅が西日に照らされて緑色の駅名がくっきり見える。JRのガード下を抜け恵比寿1丁目、コンクリートで固められた細い渋谷川の渋谷橋、明治通りの渋谷橋の交差点に来ると正面には恵比寿プライムスクエア、右にはサッポロビール工場跡の出来た恵比寿ガーデンと超高層の建物が周りの建物を抜きん出ていた。

道玄坂を上る事で頭は一杯だったので109も目に入らず坂を上ったが、道玄坂上交差点でも旧山手通りと誤解して国道246号の下り坂をを下って渋谷駅前まで来て、高速3号線下をくぐり上州屋前を入り道が広くなったので急坂を上り始めたが、大抵の坂道はサドルに座ってこぎ、坂を上っていたが、此処の坂ははじめから立ち上がってこいでもヤット上まで来られた物凄い坂で、周りに何があったかは定かでないが道は違っている事だけは直ぐ分かったので何とかしようと思った。

いろいろ走り、出てきた道路は“八幡通り”だったが、後で本物の旧山手通りに出くわして気が付いたが、暫くは旧山手通りと勘違いしていたので、一先ず坂を下り仕切りなおしと思い明治通り並木橋まで来て、渋谷川を渡り東急東横線下、清掃工場前を通り、JR山手線の猿楽陸橋まで行き坂道を上り始めた。ダラダラ上り1kmも行くと旧山手通りが合流して来たが、未だここでは目指していた旧山手通りに気が付いていなかった。

八幡通り

更には代官山交番の交差点から並木橋交差点を結ぶ八幡通り沿いも瀟洒なお店が並んでいる。昭和30年代まではその通りの両脇の地名も八幡通りで、後にその地名がなくなり、道路の南側が代官山、北側が猿楽町(さるがくちょう)に変更されました。東急代官山アパートだった所が今では商業ビル・代官山プラースになり、次いで同潤会代官山アパートが代官山アドレスに変身。

交通の便は東急東横線の代官山駅でJR渋谷駅からひと駅。下車すれば今やランドマークのひとつとなってそびえ立つアドレス代官山、その周囲が代官山の商店街。国道246号線の神泉交差点を恵比寿方面に曲がって400㍍程。あるいは明治通りの並木橋交差点を

代官山方面へ曲がり、弧線橋を超えたあたりから。

1968年にヒルサイトテラスの最初の棟で、A、B棟が竹中工務店によって完成。その後C棟が1973年、D、E棟が1977年に完成し、現在では最近まで駐車場として使われていたF、G棟も完成。

左にカーブしながら坂を下りると恵比寿西1丁目の横断歩道橋がある鎗ヶ崎の交差点。そして、左に行くとJR恵比寿駅へ、右に行くと駒沢通りで急坂はSの字カーブになっていて道なりに下って行き、目黒川の皀樹橋を渡り山手通りの中目黒立体交差点になる。駒沢通りの下には東京メトロの日比谷線が中目黒駅に乗り入れている。

今日の目的は山手通りの渋谷と目黒の区界の標識の確認と旧山手通りを走る事だったが、ここまで来たが両方とも達成していなっかったので、目黒川のレンガ敷きの桜並木の遊歩道を山手通りの目黒橋まで行き、左側の丸い大きな建設中の建物が目に入ってが、それがこの時には大橋ジャンクションの建設現場とはつゆ知らず通り過ぎて、山手通りを高速3号線を見上げながら急坂を上りながら下の246号(玉川通り)線を横切って、松見坂の交差点を更に上ると区界なのだが、何処にも表示板はなく渋目陸橋が山手通りの上にあり、上り口には首都高速中央環状新宿線の排気煙突が道路中央にだデーンと建ち道を一部塞いでいる。

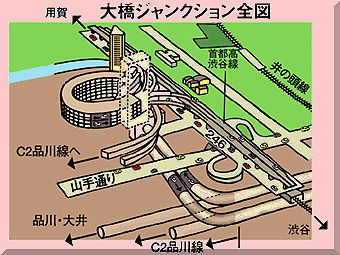

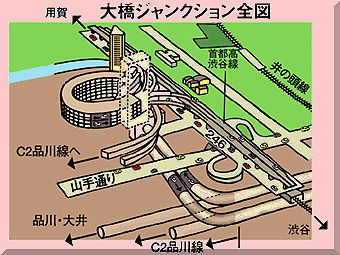

楕円形の大橋ジャンクション

玉川通り(国道246豪)の上を走る首都高渋谷線をジョイントする、大橋ジャンクションは、郊外からも都心からも乗り入れ可能。こちらは、首都高中央環状線から首都高まで、国立競技場のトラックとほぼ同じ大きさのループを2回転して上る大工事で、ループの中には換気塔が建てられ、両脇には41階建てと25階建ての高層ビルが建つ予定。 玉川通り(国道246豪)の上を走る首都高渋谷線をジョイントする、大橋ジャンクションは、郊外からも都心からも乗り入れ可能。こちらは、首都高中央環状線から首都高まで、国立競技場のトラックとほぼ同じ大きさのループを2回転して上る大工事で、ループの中には換気塔が建てられ、両脇には41階建てと25階建ての高層ビルが建つ予定。

縦130m、横175m高さ35mの規模からいうと東京オリンピックの主会場になった陸上競技場とほぼ同じサイズの構造物が首都高速3号線と新設の中央環状新宿線が交わる玉川通り脇のところに新設されている。

新宿線は地下35mの高低差70mを住宅密集地で広い用地が確保できない都会では、伊豆の河津七滝ループ橋(総延長1.1km、高さ45m、直径80mの巨大な2重ループ橋)のようにらせん構造にしなけばならず、土1升カネ1升ともいわれる都会ではスペースを節約し、車は何回も旋回して地上や地下へ行き来する。

先に開通した新宿初台の4号線の完成で首都高速も渋滞緩和に役立っており、ここ大橋ジャンクションが完成すれば利便性と渋滞緩和は請け合いで話題になっているCO2の削減に貢献できるだろう。

玉川通り(国道246号)は、古くは江戸と相模国を結ぶ「厚木街道」であり、また、相模大山の阿夫利神社の参拝の「大山道」とも呼ばれていた。

明治40年に路面電車が敷かれ、渋谷と玉川が結ばれると、この大橋1丁目には玉電の車庫が置かれた。その後昭和44年に玉電が廃止された後は東急バスの車庫になった。

昭和46年には首都高速3号線の高架が、52年には地下に玉川線(現東急田園都市線)が敷かれ、玉川通りは都心と郊外を結ぶ大交通幹線となった。

首都高速中央環状線は、首都間を取り巻く3つの主要環状道路のうちの1つです。すでに、北東部分は26kmが完成し板橋からここ大橋に至る延長11kmの新宿線の工事が進められている。この中央環状線と東名高速につながる3号渋谷線とを結ぶのが大橋ジャンクション(仮称)の役割です。

ジャンクション建設にあたっては、全体にに覆いをかけて、換気所で排気ガスの浄化を行うなど周辺環境への配慮が行われている。

ジャンクション建設をきっかけに、この地区のまちぢくりの機運が高まり、人々が安心して住み続けられるようジャンクション建設にあわせた再開発事業が東京都により進められている。

また、ジャンクション上部や周辺は緑化され、環境にやさしい空間づくりも行われる予定で、目黒区とも協力してまちづくりが進められる。

首都高速中央環状品川線は、池尻から大崎までは山手通りの下を走り、そこから先は山手通りがうねうね曲がっているため、目黒川の下を走る予定。工事の完成は2014年3月末の予定だそうで、池尻から大崎までの山手通りは、これから先6年間全長9.4㌔の拡幅と地下工事で掘り返され、五反田や南品川を経て、大井ジャンクションで高速湾岸線につながる。

目黒川にもあった友禅流し

澄み切った川の流れにゆらめく幾条もの色鮮やかな布の帯。ここ目黒川でも、昭和30年代初めまで、美しい友禅流し光景を目にすることが出来た。

まだ戦後の高度成長と激しい都市化の波が押し寄せる前の比較的のどかな時代。目黒川の流れは清らかで、友禅染のノリを落とすには都合のよい場所だったようだ。

美しい友禅流しを見せてくれたのは、川沿いの染物屋。大橋や千歳橋などのそばに、数軒の店を構えていた。染物屋の前には、川に降りていくための石段があったが、最近の河川改修で撤去され、目黒川名物の友禅流しとともに今はない。

いずれにしても見つからなかったので、更に先へ足を伸ばした。松濤2丁目のエネスタのスタンドまで来たが諦めて戻り、新旧山手通りの二股の交差点を左に入ったがとは、書いているが旧道とも気が付かずに246号線、左側のマレーシア大使館前、都立第一商業高校、右側の西郷山公園、エジプト大使館前まで来て、二股まで引き返したが、帰ってきて道路地図を見るまでこの通りが旧山手通りとも気付かずとは情けなかったのと下調べもせずに出かけた愚かさに思い知らさせられた。

気落ちして山手通りを目黒橋まで来て川沿いに木陰を行くとどの橋かは定かではないが、行きにも気付いていたが白いフォルクスワーゲンで後ろのトビラを上げてコーヒー販売している車に出会った。昔ホットドックを軽のワンボックス車で路上駐車して販売していたのは良く見かけたことはあったが、この販売している男性は外人であった。

中目黒の立体交差点まで戻ってくると反対側の歩道に渡り、駒沢通りは道幅は半分以下と狭まり左にある正覚寺という、住んでいる近所のお寺と全く同じ綴りだったので興味が会って境内に入っていった。

境内は対照に出来ない広さと建物が建っていたが、案内説明板も一つもなかった。更に信号一つ通りを行くと目黒区役所の建物も見えたが、山手通りに戻った角にはガイドマップが立っていた。

右に進み行くと正覚寺の教育委員会説明板があったので読み、右側の歩道をそのまま行き反対側の道路沿いに長くて古びた建物の奥にはスタンレーと大きく書かれたビルが見え、その横に目黒清掃工場の煙突も見える。

少し戻るようにしてスタンレー電気手前の信号で横断して反対側歩道を行き、中目黒1丁目歩道居を通り過ぎ目黒警察、その先清掃工場へ行くT路地交差点、田道の交差点のあたりに来ると左奥には目黒川沿いには区民センター・体育館・図書館・ホール ・美術館が建ち並び、そして下目黒小学校がある。

道路標識があって歩道橋の先が目黒通りと交差するアンダーパスが見え、歩道には人通りが増えて走りにくくなって交差点だが左はJR目黒駅で来る車が道路一杯渋滞し、右は環七までは結構な距離がある。交差点で反対側の大鳥神社へ行って見た。

境内には人っ子一人いなかったが附近の賑わいは何だろうと感じる驚きだった。大鳥神社の隣のコンクリート作りの寺院にはキリシタン燈籠3基立ち教育委員会の説明板も建っている。

コンビニ・ミニストップまで来ると道幅は狭くなり歩道橋があり、更に行くと信号機の上に羅漢寺と印され反対側の歩道には赤茶錆びた松雲羅漢像と五代将軍綱吉生母桂印昌院はじめ江戸中の人々から寄せられた浄財をもとに536体の羅漢像を彫刻し本所五つ目に五百羅漢寺を築いた傑僧で明治42年下目黒に移転してきた後寺は荒廃の一途を辿ったが多くの協力で昭和56年由緒ある五百羅漢を再建することが出来た貫主日高宗敏と刻したものがあった。

左側には、イメージスタジオ109という三角形の建物があり、1階の店はぎょうてんらーめんとステーキハウスの目黒やとB&Mの看板とその上に幌馬車とカーボーイが描かれていた。少し先には目黒不動と書かれた標識が信号機の横にある交差点で左折して目黒川の川沿いの道路まで来ると興味を持たせるモダンな建物に気を引かれ川沿いを上って行くと右に橋があり名前は太鼓橋と印され、渡って坂を上がって行くと右に入り口があって目黒雅叙園と分かった。橋を渡ってそのまま真直ぐ行くとコンビニのミニストップの所に出てきた。

先ほどの標識を今度は右のはいって行くと左に郵便ポスト右に城南病院を見ながら緩やかな坂道を上がって行くと、左に蛸薬師、安養院そして右に目黒不動(天台宗・泰叡山滝泉寺、大同3年=808年慈覚大師が開祖で三代将軍家光が堂塔伽藍を造営し以来幕府の保護あつく江戸近郊で最も有名な参拝行楽の場所となって明治まで繁栄を極めた)があった。

仁王門を潜り正面に向うとやがて急な階段があり大本堂はその上に構えている奥には大日如来。左に水盤舎、石不動、右に延命地蔵尊、鐘楼堂、八大童子の山と周り授与所戸から細い階段を下りると、途中に神変大菩薩、階段下に鷹居の松、更に右側には地蔵堂・西川先生碑・地蔵尊・観音堂・書院手前に阿弥陀堂・寺務所(朱印受付)・自動車祈願所右奥には庭になっていて池などがある。左側に目を移すと階段横には独鈷の滝・左へ前不動堂・甘藷先生碑・北一輝碑・勢至堂・腰立不動・作曲家本居長世の碑・無縁塔窓が並び道路を隔てて三福神(山手七福神)・稲荷社・池・茶屋などがある。

来た道をそのまま戻り坂道を下り始めると右に安養院へ立ち寄ってみたが、建物の一部が保育園になっていた。気が付かなかったが左奥まって五百羅漢寺もあったらしいが素通りして山手通りに出てきた。

走行距離:54.76km 消費カロリー:449kcal。

|

玉川通り(国道246豪)の上を走る首都高渋谷線をジョイントする、大橋ジャンクションは、郊外からも都心からも乗り入れ可能。こちらは、首都高中央環状線から首都高まで、国立競技場のトラックとほぼ同じ大きさのループを2回転して上る大工事で、ループの中には換気塔が建てられ、両脇には41階建てと25階建ての高層ビルが建つ予定。

玉川通り(国道246豪)の上を走る首都高渋谷線をジョイントする、大橋ジャンクションは、郊外からも都心からも乗り入れ可能。こちらは、首都高中央環状線から首都高まで、国立競技場のトラックとほぼ同じ大きさのループを2回転して上る大工事で、ループの中には換気塔が建てられ、両脇には41階建てと25階建ての高層ビルが建つ予定。